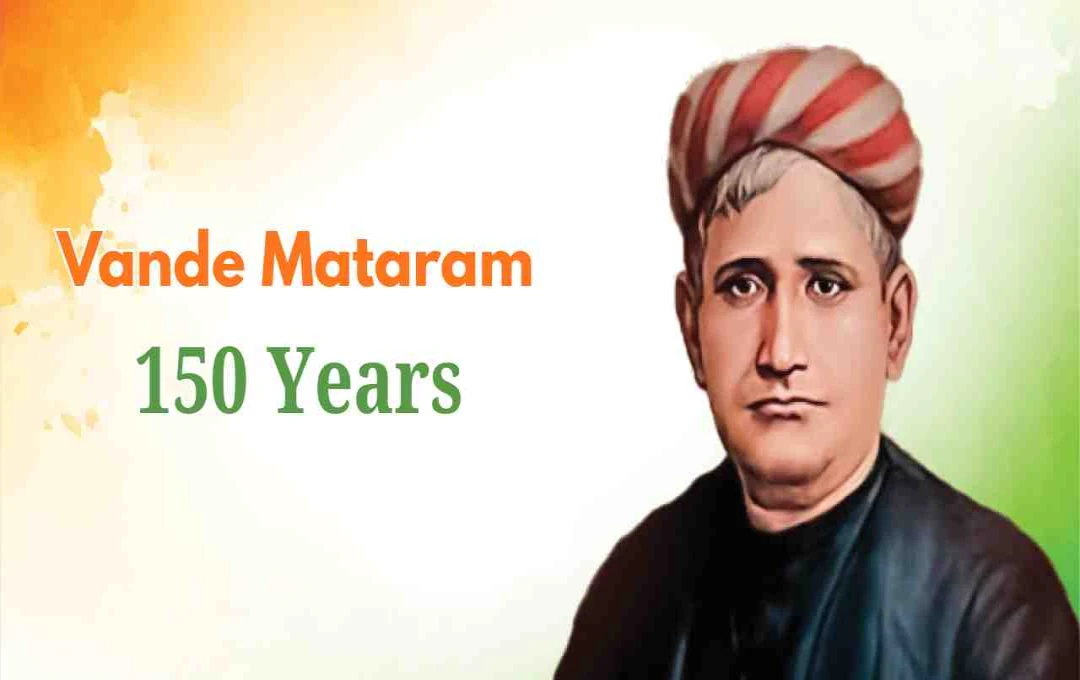

7 নভেম্বর 2025 তারিখে জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-এর রচনার 150 বছর পূর্ণ হচ্ছে। এটি কেবল একটি গান নয়, বরং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মার প্রতীক, যা শুধু স্বাধীনতার লড়াইয়ে নতুন শক্তি জোগায়নি, বরং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যকেও শক্তি এবং নতুন মাত্রা দিয়েছে।

বন্দে মাতরম: এই বছর 7 নভেম্বর 2025 তারিখে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম’ ১৫০ বছর পূর্ণ করলো। এই গানটি কেবল সঙ্গীত বা শব্দের সমষ্টি নয়, বরং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মা এবং দেশপ্রেমের প্রতীক। আজ, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এটিকে কেবল একটি গান হিসাবে নয়, বরং ভারতীয় জাতীয় গৌরব ও সংগ্রামের পরিচয় হিসাবে জানে। এই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে বছরব্যাপী স্মরণোৎসবের উদ্বোধন করবেন এবং বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করবেন।

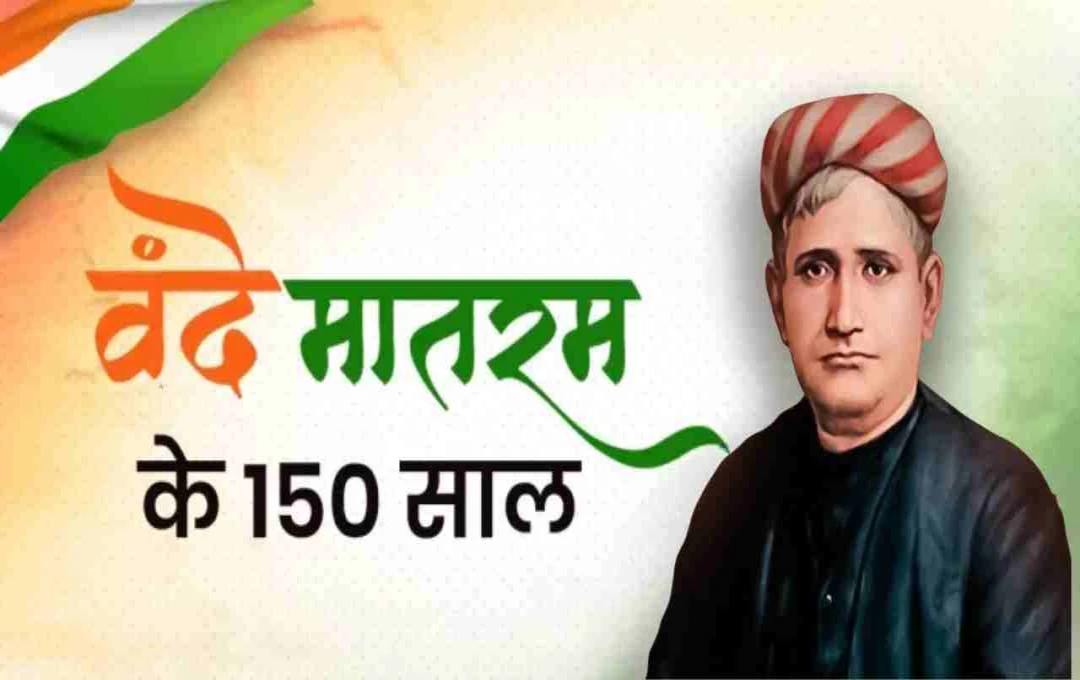

বন্দে মাতরম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 1874 সালের 7 নভেম্বর অক্ষয় নবমীর শুভ তিথিতে রচনা করেছিলেন। এই গানটি পরে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’ (1882) এ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিপ্লবীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: সাহিত্য ও স্বাধীনতার সঙ্গম

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 1838 সালের 26 জুন পশ্চিমবঙ্গের 24 পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন মহান ঔপন্যাসিক ও চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে অনন্য অবদান রেখেছিলেন এবং তাঁকে “ভারতের আলেকজান্ডার ডুমাস” বলা হয়।

মাত্র 27 বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ লেখেন। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য এবং জাতীয় চেতনা উভয় ক্ষেত্রেই অসাধারণ অবদান রাখেন। তাঁর লেখনী বাংলা ও হিন্দিভাষী পাঠকদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং সাংস্কৃতিক গর্বের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা ও প্রশাসনিক জীবন

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর হুগলি কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। 1857 সালে তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর 1869 সালে তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রিও লাভ করেন। আইন পড়া শেষ করার পর বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন।

তিনি কিছু বছর বেঙ্গল সরকারের সচিব হিসেবেও কাজ করেছেন। তাঁর অসামান্য প্রশাসনিক কাজের জন্য তিনি রায়বাহাদুর এবং সি.আই.ই. এর মতো উপাধি লাভ করেন। 1891 সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বন্দে মাতরম রচনার অনুপ্রেরণা

1874 সালে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের গান ‘বন্দে মাতরম’ রচনা করেন। এর পেছনের গল্পটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। সেই সময় ইংরেজ শাসকরা প্রতিটি জনসভায় ‘গড! সেভ দ্য কুইন’ গানটি গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছিল। এটি ভারতীয়দের জন্য অপমানজনক ছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমিকে মায়ের রূপে সম্বোধন করে বন্দে মাতরম রচনা করেন।

এই গানের মাধ্যমে তিনি ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের অনুভূতি জাগিয়েছিলেন। এই গানটি পরে তাঁর উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’ (1882)-এও অন্তর্ভুক্ত হয়, যা দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনে অপরিসীম অবদান রাখে।

বন্দে মাতরমের জনসমক্ষে পরিবেশনা

বন্দে মাতরম প্রথমবার 1896 সালে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গাওয়া হয়েছিল। এর পরপরই এই গান বিপ্লবীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দেশজুড়ে যুবক, শিশু, পুরুষ এবং মহিলারা এটি গাইতে শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই গান স্বাধীনতার এক অনন্য কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। গানের সুরও অত্যন্ত বিশেষ। কথিত আছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের এই গানটির জন্য সুর তৈরি করেছিলেন। সময়ের সাথে সাথে, বন্দে মাতরম কেবল স্বাধীনতা আন্দোলনের গান নয়, বরং ভারতীয় জাতিসত্তার প্রতীক হয়ে ইতিহাসে তার অমলিন স্থান করে নিয়েছে।

বন্দে মাতরম কেবল একটি গান ছিল না, বরং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিপ্লবীদের জন্য একটি প্রধান স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। এই গান মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি এবং সংগ্রামের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে রেখেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনা আজও লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের হৃদয়ে দেশপ্রেম ও ঐক্যের অনুভূতিকে সজীব রাখে। 1950 সালের 24 জানুয়ারি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বন্দে মাতরমকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেন। তখন থেকে এই গান প্রতিটি জাতীয় অনুষ্ঠান, সরকারি সমারোহ এবং স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেবল সাহিত্য জগৎকেই সমৃদ্ধ করেননি, বরং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় চেতনায়ও অমূল্য অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত বন্দে মাতরম আজও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও সাহসের প্রতীক। তাঁর লেখনী বাঙালি ও হিন্দিভাষী সমাজকে একত্রিত করার কাজ করেছে। তাঁর উপন্যাস ও গান আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজ ও জাতিকে জাগিয়ে তোলার একটি উপায়ও হতে পারে।